Oleh: Aiman Ambarita.

LABUHANBATU — Ada hal menarik dari cara sebagian intelektual kita membaca peristiwa politik. Mereka tidak menunggu masa depan untuk menebak arah sejarah, melainkan menafsir ulang apa yang baru saja terjadi.

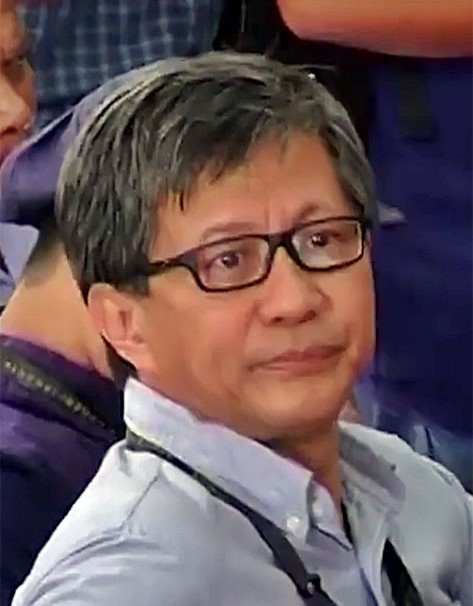

Salah satu figur yang paling konsisten melakukannya adalah Rocky Gerung. Dalam setiap momen politik besar — dari pergantian menteri hingga pertemuan tokoh nasional — ia selalu hadir dengan tafsir yang tajam, cerdas, sekaligus sering dianggap “liar”.

Fenomena terbaru terjadi saat Presiden Joko Widodo bertemu Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Secara objektif, pertemuan itu adalah pertemuan biasa antara dua tokoh yang kini berada dalam posisi politik relatif harmonis. Tidak ada yang benar-benar baru atau mencurigakan.

Namun, tafsir Rocky meluncur seperti biasa — mengaitkan pertemuan tersebut dengan kepentingan tersembunyi, dengan simbol-simbol kekuasaan, bahkan dengan makna-makna psikologis yang sulit diverifikasi.

Di titik ini, muncul pertanyaan mendasar: mengapa seorang intelektual sekaliber Rocky selalu memilih jalur tafsir yang “liar”, meskipun objeknya jelas dan terang-benderang di depan publik?

Apakah karena hasrat untuk menegaskan posisi kritisnya terhadap kekuasaan, atau karena publik memang lebih menikmati narasi yang menggugah dibanding fakta yang tenang?

Dalam konteks komunikasi politik modern, tafsir atas peristiwa yang sudah terjadi bukanlah hal baru. Para analis dan akademisi sering melakukannya.

Bedanya, tafsir biasanya berangkat dari data dan konteks faktual. Rocky justru bergerak dari sisi lain — dari wilayah simbol, moral, dan psikologi kekuasaan.

Ia memaknai gestur, intonasi, hingga urutan duduk dalam pertemuan, lalu menyusunnya menjadi narasi logis yang terdengar meyakinkan.

Cara seperti ini tentu mengundang decak kagum sekaligus skeptisisme. Kagum, karena ia mampu menghidupkan logika di tengah stagnasi berpikir publik. Skeptis, karena sering kali tafsirnya berdiri di atas dasar yang lebih retoris ketimbang empiris.

Dalam istilah filsafat, Rocky lebih condong pada hermeneutika sosial — membaca makna di balik peristiwa, bukan menafsirkan peristiwa itu sendiri.

Namun, persoalan muncul ketika publik tidak lagi memisahkan antara tafsir dan fakta.

Banyak orang memperlakukan setiap komentar Rocky sebagai kebenaran yang “lebih tinggi” daripada realitas itu sendiri. Di sinilah letak bahaya peramal yang menafsir masa lalu — ia tidak sedang memprediksi masa depan, tetapi sedang membingkai ulang masa kini agar tampak penuh misteri.

Fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana ruang publik kita sedang berubah. Dalam budaya digital, kecepatan menafsir lebih dihargai ketimbang ketepatan berpikir. Siapa yang paling cepat dan paling berani menyimpulkan sesuatu, ia yang akan menjadi pusat perhatian.

Dalam lanskap semacam itu, Rocky Gerung tampil bukan hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai pemain utama dalam teater opini publik.

Padahal, pertemuan Jokowi dan Prabowo itu bisa saja hanya bentuk kelaziman politik. Dua tokoh yang dahulu berkompetisi kini berada dalam hubungan sinergis — Presiden lama dan Presiden baru.

Namun, dalam tafsir Rocky, pertemuan tersebut segera menjadi simbol transisi yang tidak tuntas, tanda bahwa kekuasaan belum sepenuhnya berpindah. Ia melihat yang lain ketika orang lain melihat yang sama. Di sinilah daya pikatnya, sekaligus paradoksnya.

Objektivitas dalam dunia tafsir memang sulit diukur. Penafsir bekerja bukan dengan angka, melainkan dengan makna. Ia membaca bahasa tubuh, menafsir gestur, menilai senyum.

Tetapi di tangan seorang figur publik, tafsir itu bisa berubah menjadi alat pembentuk opini. Apa yang semula hanya dugaan, perlahan berubah menjadi keyakinan kolektif. Itulah sebabnya, seorang penafsir sosial harus menyadari bobot moral dari setiap kalimat yang ia lontarkan.

Rocky tampaknya sadar akan hal itu, tetapi ia juga memahami bahwa daya guncang sebuah tafsir sering lebih efektif ketimbang kebenaran yang datar.

Ia memilih menggelitik logika publik ketimbang menenangkan mereka.

Dalam pandangan tertentu, peran semacam itu memang dibutuhkan di tengah masyarakat yang mulai kehilangan kemampuan berpikir kritis.

Namun, jika tafsir yang menantang itu tidak diimbangi kedalaman analisis, ia hanya akan memperluas ruang spekulasi — bukan memperdalam pemahaman.

Kita bisa belajar sesuatu dari fenomena ini. Bahwa publik Indonesia masih sangat reaktif terhadap tafsir simbolik. Sebuah gestur sederhana dari pejabat tinggi bisa ditafsirkan berlapis-lapis, seolah di baliknya tersembunyi grand design politik.

Padahal, sering kali yang terjadi hanyalah rutinitas kekuasaan. Di sinilah pentingnya membedakan antara tafsir kritis dan tafsir sensasional.

Rocky Gerung mungkin tidak sedang mencari kebenaran empiris. Ia sedang menegaskan pentingnya berpikir — sekalipun dengan cara yang menggelisahkan.

Tetapi publik juga perlu belajar bahwa berpikir kritis tidak berarti selalu menolak kenyataan yang sederhana. Tidak semua pertemuan harus bermakna, dan tidak semua diam berarti persekongkolan. Kadang politik memang sekadar politik, tanpa rahasia besar di baliknya.

Dengan demikian, persoalannya bukan pada Rocky Gerung sebagai individu, melainkan pada cara publik memperlakukan tafsir sebagai fakta.

Dalam masyarakat yang kehilangan keseimbangan antara nalar dan sensasi, penafsir menjadi “peramal” karena kita yang menjadikannya demikian.

Kita memuja analisis yang berani, tetapi lupa menguji kebenarannya. Kita lebih senang mendengar tafsir yang menegangkan daripada keterangan yang membosankan.

Dan di sinilah ruang publik kita kehilangan arah — ketika logika dipuja karena gayanya, bukan karena kedalamannya.

Maka, dalam kasus pertemuan Jokowi–Prabowo, seharusnya tafsir bukan menggantikan fakta, melainkan memperkaya pemahaman atasnya.

Kita butuh kritik, tetapi juga keseimbangan. Rocky Gerung tetap penting sebagai pengingat bahwa berpikir itu tak boleh berhenti.

Namun publik juga harus belajar bahwa berpikir tidak cukup dengan mengutip tafsir — harus berani menimbangnya.

Karena di akhir segala perdebatan, kebenaran tidak lahir dari siapa yang paling pandai menafsir, tetapi dari siapa yang paling jujur membaca kenyataan.